大美平潭丨作家欣桐:石厝光陰

2025-09-27 09:20:35 來源:平潭網石厝光陰

作者:欣桐

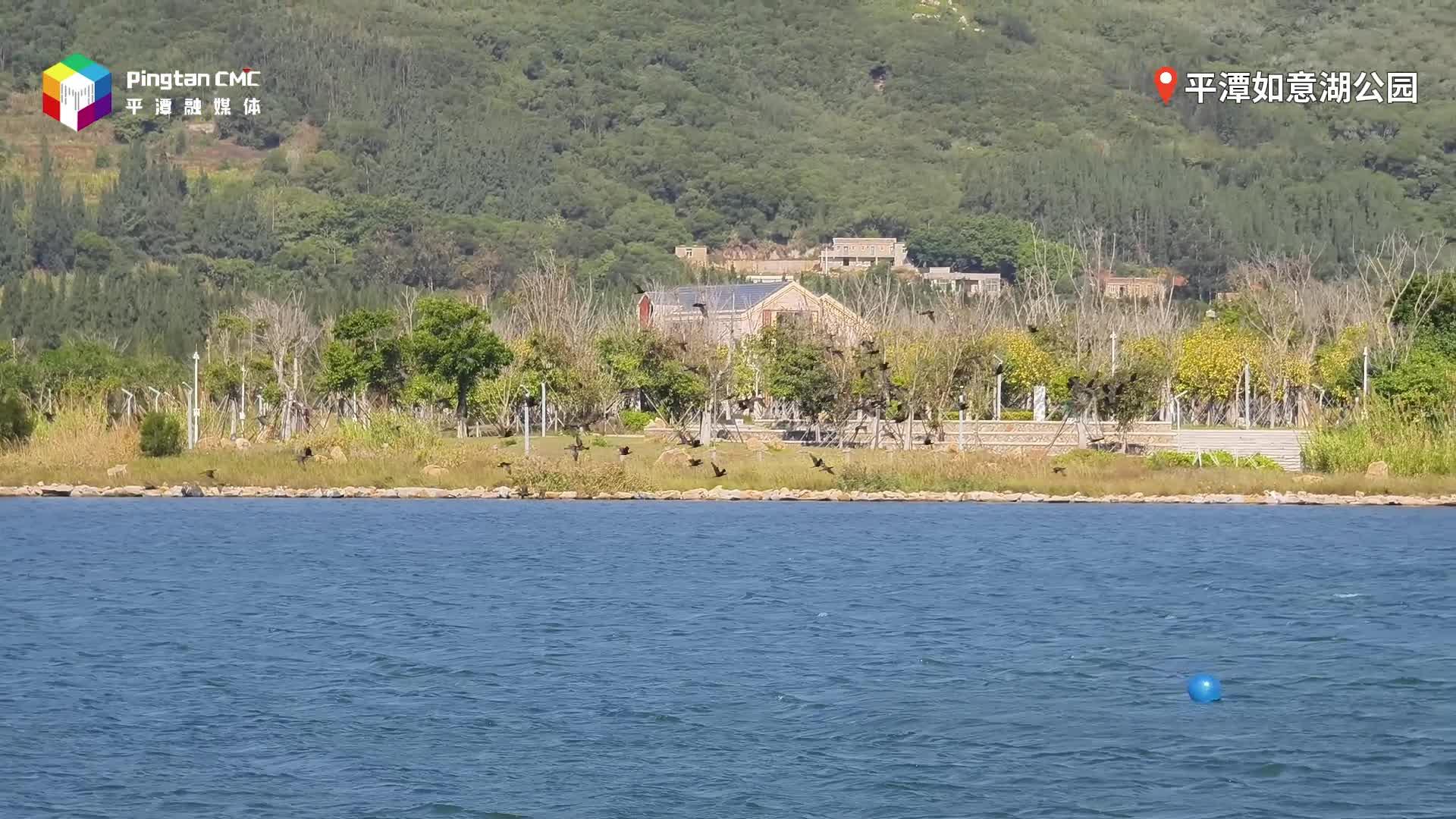

秋天,走進娘宮村。娘宮村位于平潭娘宮港附近,村名源于一座始建于明代的媽祖廟。對于娘宮村,許多人的印象都停留在曾經出島的渡口記憶——有一碗熱騰騰的海蟶滑粉湯,還有阿姆沿著車流一路叫賣“海蠣餅!不呷么?”的場景。

沿著渡口的小徑往下轄的官井底村走去,來到了村頭一戶人家,院門口有一株郁郁蔥蔥的苦楝樹,知了在樹上鳴唱,似乎在歡迎不請自來的游客。屋主人是位60歲左右的阿姆,熱情地招呼我們進屋坐坐。走進屋內,見到兩位慈眉善目的老人家,問起年紀,滿頭銀發的阿嬤林春宋說,她今年90歲,老伴周祖承今年96歲。

已近傍晚時分,陽光柔和地打在厝內石頭墻上,一臺收音機“咿咿呀呀”唱著閩劇,村中的時光仿佛就此慢了下來。

“我們現在住的老厝是1954年蓋的,那時我都有兩個男仔了。結婚時我們借鄰居家的房子住,孩子落地,一家子總不能老住別人家吧,所以我們就省吃儉用開始籌備起厝的事。我們夫妻倆白天到官井底后山去撿石頭,用籮筐擔回來,再請石匠打一些石頭,就這樣將屋子建起來了。”周祖承說。雖然他年過九旬,但對當時蓋厝的事印象很深——花了150元。那時請工便宜,一天就一塊多錢,吃個點心,有的鄰居來幫忙還不要工錢。大家互相幫助,都想把日子過好。

林春宋接過老伴的話茬,說:“那時墻壁沒有刷白,用的都是海邊養的海蠣。”那時海蠣拿去賣錢,海蠣殼堆得到處都是,他們挑了40多擔海蠣殼回來。

林春宋說,他們將這些海蠣殼收集起來,分批用火燒烤。火燒后的蠣殼變得酥脆,再潑上水就會分解成粉末,而后將水解后的蠣灰進行濕法細磨。早年是用牛拉動石磨,也有人力推石磨的。為了增加海蠣殼灰的韌性,他們還會加些稻草或竹皮碎等,防止灰漿開裂或變形。“以前平潭人起厝刷墻都用海蠣殼灰,可以防潮,還防蟲,冬暖夏涼,好得很。”

談話間得知,二老一共養育了8個子女,6個男仔,2個諸娘子(平潭話,指女兒)。看著厝里墻壁上的全家福,五代同堂加起來好幾十人,二老臉上滿是笑容,連聲說:“平潭人趕上了好時代啊,我們這代人還能看到大橋通車,坐上動車去福州,好啊……”從屋里走出來,我看了看門牌號——娘宮村官井底93號,再望望保存完好的瓦片屋頂,上面壓著各類形狀的石頭。老人朝我們揮手道別,熱情地邀請我們有空再來“說世事”(平潭話,指聊天)。

在村中漫步,遇見一對老夫妻坐在院子里,阿姆手上正在制作養殖海蠣用的掛繩。我說:“現在還不是海蠣下苗的季節呀。”阿姆手中活計不停,笑著回答:“現在弄好,把養殖繩運到海灘,明年三月就可以下苗。”

坐在阿姆身旁的依伯翁祖學一邊吃飯,一邊聽我們聊天。說起身后的老厝,翁祖學打開了話匣子。他說,這厝是在1980年翻新的,那一年他36歲,老伴30歲,有幾個孩子,一大家子擠在一座小房子里。

老輩人起厝,有一種厝叫作“七過桁”,指房子上只有七根橫梁,一間屋子僅三四十平方米左右,所以形容極小極簡陋的厝就叫“七條桁”。翁祖學回憶,當年他們翻新重蓋這個老厝大概用了9000多元,也是一家人上后山抬石頭,各種形狀的都有。用不規整的石頭砌后墻,正大門的墻則請石匠師傅打成長方形,再砌成“工”字形,這樣做出來的房子又好看又氣派。

“起厝都要請搬家酒,哪怕當時可能只是炸幾碗海蠣,或是蒸幾屜‘時來運轉’,加上薯粉結滑粉湯,但氣氛一下子就上來了。頭一年家中新年的春聯還是我寫的,那時村里人都來找我寫春聯。”翁祖學說,自己是20世紀60年代從平潭一中高中畢業的,因為全家有9口人,在那個靠勞力賺工分的年代,他選擇到生產隊干活掙工分,好讓一家人吃飽飯。

“我是家中老大,長兄為父,得給弟妹們帶個好頭。在1980年起厝是村中了不起的事情,那時剛剛包產到戶,萬元戶還沒有出現,蓋這個房子了卻了我心中一件大事。”翁祖學認為,厝是“一家人”這個概念最堅實的見證。

起厝,是平潭人的人生大事,如若沒有這一方實實在在的天地,家便如同漂泊的浮萍,無所依托,正因如此,起厝成了一樁莊嚴的家庭使命,排在首位。一切的生計籌劃、奮斗奔波,皆從此處生根發芽。

海風習習,翁祖學家圍墻上的幾盆雞冠花、月季在風中搖曳。當我們離開村子時,夕陽的余暉打在老石厝的斜屋頂和石墻上,好似落了一層碎金。這些修繕完好的古厝,就像散落在歲月長河中的一枚枚青灰色印記,它不只是一座石頭壘砌的建筑,更是血脈相連的地圖,是海島人童年記憶中的珍寶,它封存著祖輩的呼吸、灶膛的暖意和屋檐下風雨中的細語。

從青蔥少年到霜染鬢角,老厝見證著子孫們無數次的出發與歸來。厝,很多時候就是鄉愁本身——它是一種具體可感的惆悵,是午夜夢回時懷念青春的載體,是那聲阿嬤喚“阿命”的溫暖,是離鄉者生命里一枚無形卻時刻讓人感知其生命之重的印記。

作者簡介

欣桐(本名余小燕),四川內江人,中國作協會員。現居福建平潭,供職于平潭融媒體中心。著有散文集《指尖起舞》《螢火流年》《壇中日月長》以及平潭民俗文化叢書《行走海壇》《海壇掌故》《平潭行旅》。

最熱評論